◆教育の現場(教師)が期待する小児科医(2001年1月発表) |

|||

|

|

|||

| 本論文は、雑誌「小児内科」(東京医学社発行)の2001年1月号(第33巻第1号)に掲載されたものである。 なお、筆者の明星学園小学校・阿子島茂美教諭は、特定非営利活動法人発達共助連の副理事長でもある。 |

| 小児科内科 Vol.33 No.1, 2001-1 <小児科医のアイデンティテイ> 教育の現場(教師)が期待する小児科医 阿子島茂美 ●はじめに一般的に、小児科医と学校現場とが直接関わることは少ない。しかし、就学期における発達相談や、低学年の児によく現れる、頭痛・腹痛・発熱などの身体症状を伴った不登校、または学習障害(LD)や注意欠陥多動障害(ADHD)などの認知障害の診断など、医療との連携なしでは充分教育が成り立たない分野がある。ここでは教育と医療との治療教育的な関わりを述べてみたい。 1.医者の言葉の重み学校現場にいて感ずるのは、保護者が受け取る医者の言葉の重みである。善きにつけ悪しきにつけ、医者の言葉は大きな影響力をもつ。 |

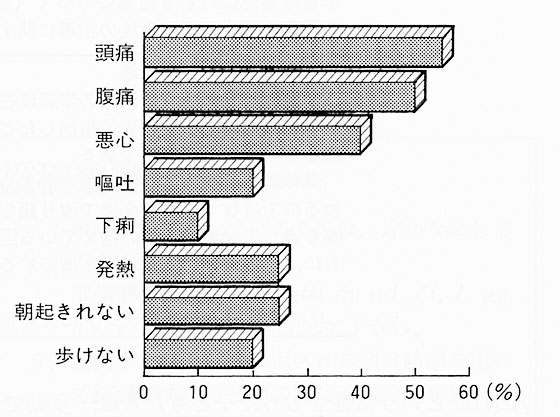

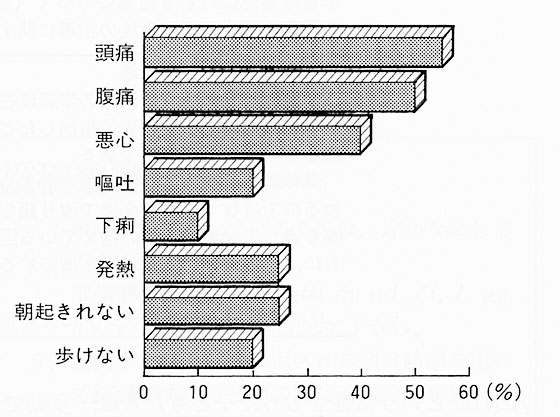

図・不登校児の初期症状(岡崎ら・末尾の参考文献欄参照) |

|

2.学習障害児への対応最近、学校ではLDやADHDの子どもたちのことがクローズアップされてきている。教室には2〜3%のLDの子どもたちがいるといわれている。昨年7月には文部省に対して学習障害児に対する指導についての最終答申(表1、2)もあった。LDやADHDという特性をもった子どもたちは、多動であったり、学校生活になかなかなじめなかったりと、いろいろの不適応を起こす。学習面では、たとえば4文字熟語に詳しいのに500円が100円5個と同じということがわからなくて、自動販売機の前でたたずんでいたり、あんなに計算ができるのに机の中をごみ箱にしてしまったりする。ときには友達とけんかをするが、原因を聞いてみて、回りの子はあっけにとられてしまうようなこともある。 3.5歳児健静の実施を発達障害をもった子どもは1歳半健診や3歳児健診で診断されることが多い。しかし、LDやADHDの子どもはその時点では診断が難しい。しかし、6歳となってから就学児健診でLDが疑われたとしても、小学校入学があまりにも目前に控えており、治療教育が施される時間もなく、保護者の戸惑いが残るだけである。5歳児の健診が実施されれば、時間的な余裕もあり、療育へと結びついていく可能性が高くなる。学校に入学して、不適応を起こすリスクは少なくなる。 4.小児科と教育現場との連携を小児科も教師も子どもの心身のすこやかな発達を支援することを旨として子どもたちと関わっている。医療と教育の狭間にいる不登校や発達障害、なかでもとくに注目を集めているLD、ADHDの子どもたちに対する対応は医学と教育の学際的なアプローチ、連携を必要としている。 参考:文部省に対して学習障害児に対する指導についての最終答申から 参考1:学習障害の定義 参考2:学習障害児に対する指導の形態と場 文献 |

|

|

|||